「スポーツを通じた社会課題解決」をテーマに慶應義塾普通部の学生に向けた出張授業を実施

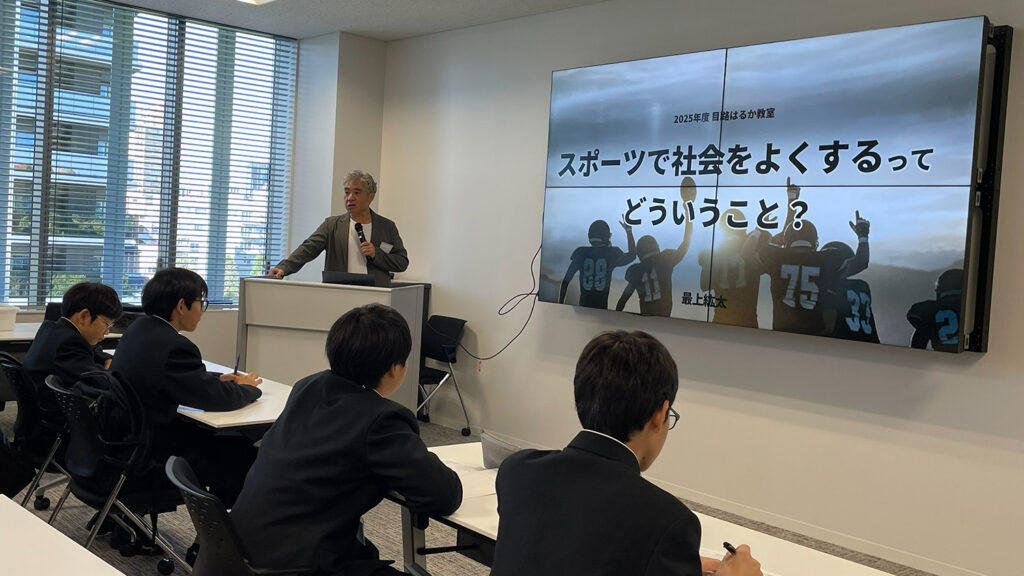

2025年11月7日(金)、日本オリンピックミュージアムにて、慶應義塾普通部の卒業生が現役生に学びを届ける「目路はるか教室」の一環として、「スポーツで社会をよくするってどういうこと?」をテーマにした出張授業を実施しました。今回は、本校卒業生でありスポーツを止めるな共同代表理事の最上が講師を務めました。

授業に先駆け、オリンピックミュージアムを見学

日本オリンピックミュージアムは、歴史的資料や貴重な展示を通じて、オリンピックの歴史や文化、スポーツの価値観の変遷を学べる施設です。

生徒たちは真剣な表情で館内を巡り、過去の聖火トーチなど、希少なアイテムにも目を輝かせている様子が印象的でした。

生徒たちは真剣な表情で館内を巡り、過去の聖火トーチなど、希少なアイテムにも目を輝かせている様子が印象的でした。

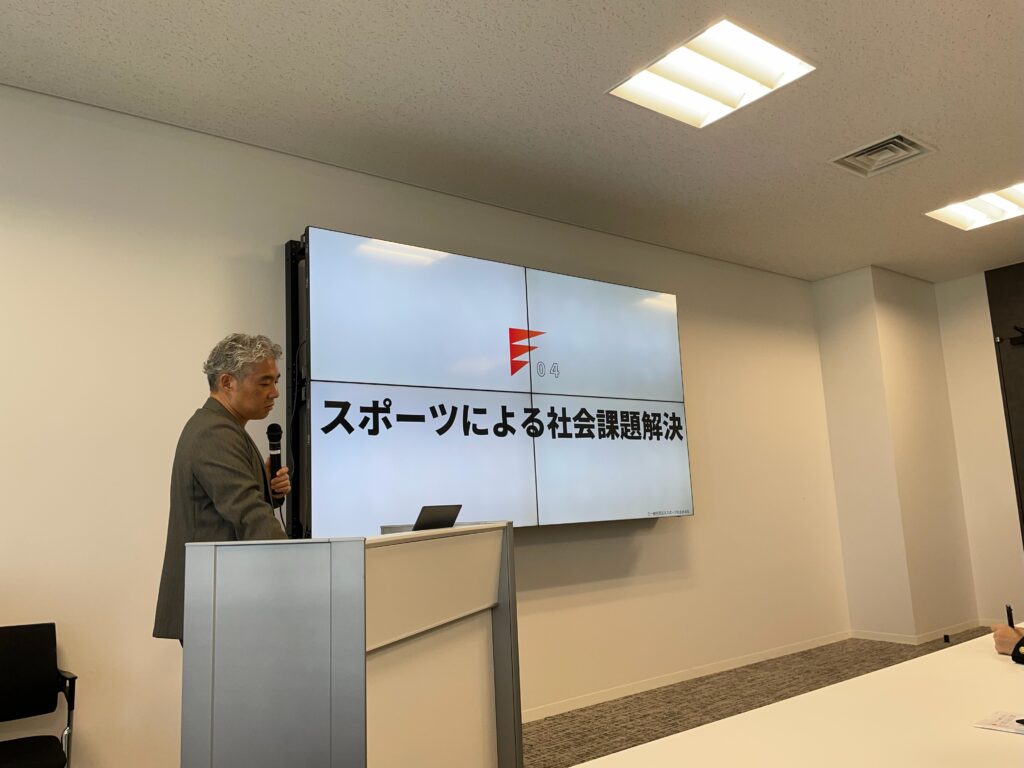

授業・グループワークで探る「スポーツによる社会課題解決」

授業では、コロナ禍で試合や練習ができない環境下での選手自身によるキャリア支援活動や、生理×スポーツの教育・情報発信を行う「1252プロジェクト」を紹介しました。スポーツを止めるなのこれまでの活動実例を通じて、スポーツが社会課題にどのようにアプローチできるのかという構造を伝えました。

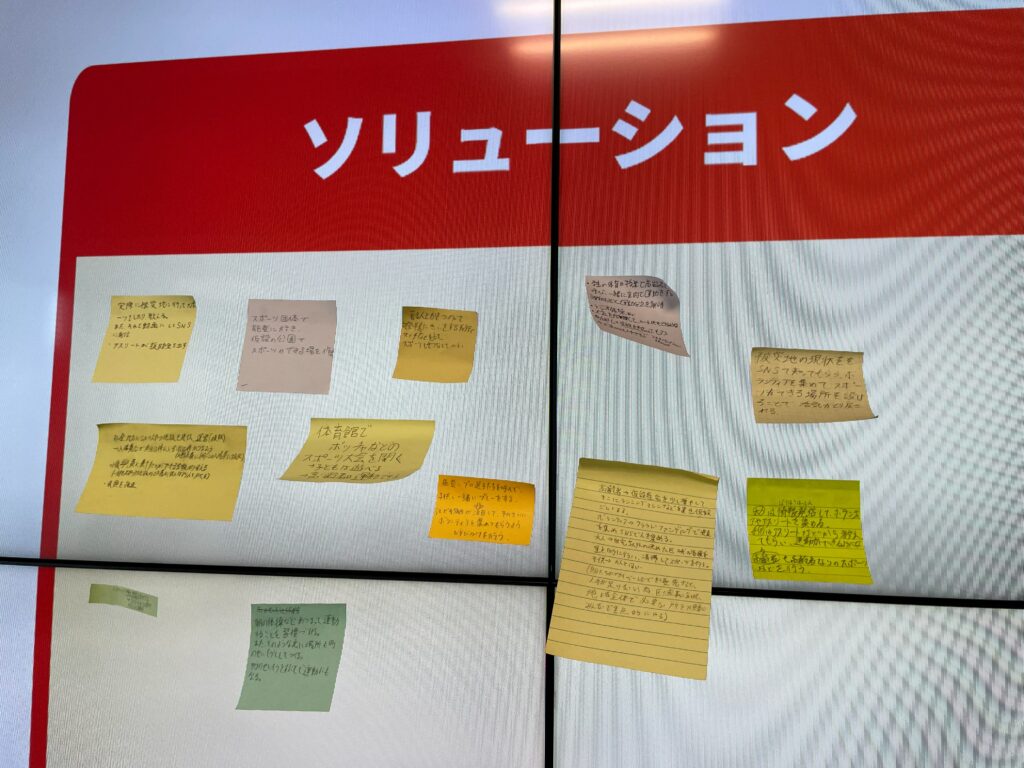

続くグループワークでは、生徒たちが「災害復興という社会課題に対してスポーツができること」について議論し、アイデアを発表。

「スポーツで子どもから高齢者までが交流できる場をつくる」、「復興地域で大会を開催し、人を呼び込む」といった実践的なアイデアが生まれました。 実際に、スポーツを止めるなが行っている復興への想いを持つアスリートやチームと被災地をつなぐ「災害支援スポーツネットワーク」の実例との比較などを通じて理解を深めてもらいました。

続くグループワークでは、生徒たちが「災害復興という社会課題に対してスポーツができること」について議論し、アイデアを発表。

「スポーツで子どもから高齢者までが交流できる場をつくる」、「復興地域で大会を開催し、人を呼び込む」といった実践的なアイデアが生まれました。 実際に、スポーツを止めるなが行っている復興への想いを持つアスリートやチームと被災地をつなぐ「災害支援スポーツネットワーク」の実例との比較などを通じて理解を深めてもらいました。

授業後、講師を務めた最上は「スポーツには社会をより良くするための可能性があります。こうして皆さんと一緒に考える機会を持てたことをとても嬉しく思います。スポーツの力で社会課題を解決する取り組みは、ひとりひとりの小さなアクションから広がっていきます。今日の学びが、スポーツを通じてつながり、支え合い、新しい価値を生み出す仲間が増えていくきっかけになればと願っています」と話しました。

「1252プロジェクト」とは

1年(52週)のうち、約12週は訪れる生理とそれに伴う体調の変化は、女子アスリートにとって避けては通れない問題です。「正しい情報がない」「相談する先がない」と感じる女子アスリートや、その指導者のみなさまに対し、必要な情報を楽しく学ぶためのオンライン発信や授業などの様々なプログラムを提供しています。

関心のある方はぜひお気軽に1252@spo-tome.comまでお問い合わせください。

活動の詳細は1252プロジェクト公式HP(https://spo-tome.com/1252-top/)

■第5回1252公認 女子アスリートコンディショニングエキスパート検定 開催

女子アスリートを指導する上で必要な知識を問う検定。

トップアスリートを指導する指導者から学校教員、保護者、アスリート本人まで、女子スポーツ関係者に広く知識を身につけてもらうことを目的に、2階級の資格検定を設けています。

女性特有の月経課題を中心に、女子アスリート×生理に関する正しい知識の習得を目指します。

第5回の開催も予定しております。

<概要>

申込期間:2026年1月7日 12時~2026年2月21日 16時(コンビニ決済の申込は、2月14日 16時まで)

実施期間:2026年3月1日〜2026年3月14日

詳細は1252エキスパート検定WEBサイト(https://1252expert.com/)

関心のある方はぜひお気軽に1252@spo-tome.comまでお問い合わせください。

活動の詳細は1252プロジェクト公式HP(https://spo-tome.com/1252-top/)

■第5回1252公認 女子アスリートコンディショニングエキスパート検定 開催

女子アスリートを指導する上で必要な知識を問う検定。

トップアスリートを指導する指導者から学校教員、保護者、アスリート本人まで、女子スポーツ関係者に広く知識を身につけてもらうことを目的に、2階級の資格検定を設けています。

女性特有の月経課題を中心に、女子アスリート×生理に関する正しい知識の習得を目指します。

第5回の開催も予定しております。

<概要>

申込期間:2026年1月7日 12時~2026年2月21日 16時(コンビニ決済の申込は、2月14日 16時まで)

実施期間:2026年3月1日〜2026年3月14日

詳細は1252エキスパート検定WEBサイト(https://1252expert.com/)

「災害支援スポーツネットワーク」とは

「被災地支援アクション」と「現地発信」で支援を展開し、「ワンスクール・ワンアスリート」という考え方を通じて地域とアスリートがつながる循環を生み出します。

●スポーツによる支援活動の2つの柱

1.被災地支援アクション

・有志アスリートによる現地支援活動

・スポーツ大会を誘致

・高齢者のフレイル対策支援活動

2.被災地の現地発信

・定期的なメディア情報発信

・スポーツ界内における支援モデルの共有

●ワンスクール・ワンアスリートを軸とした活動

地域の子どもたちとアスリートの「顔の見える関係づくり」を通じた中長期にわたる支援を目指し、「ワンスクール・ワンアスリート」という考え方を軸とした活動の実施を目指します。

【「ワンスクール・ワンアスリート」での活動による効果】

・アスリートと被災地の方々が、繰り返しコミュニケーションを取るきっかけをつくる。

・アスリートにとって、被災地を“もうひとつのホームタウン”として感じる機会に。

・被災地の方にとって、アスリートを自分ゴトとして観戦・応援できる存在になる。

●スポーツによる支援活動の2つの柱

1.被災地支援アクション

・有志アスリートによる現地支援活動

・スポーツ大会を誘致

・高齢者のフレイル対策支援活動

2.被災地の現地発信

・定期的なメディア情報発信

・スポーツ界内における支援モデルの共有

●ワンスクール・ワンアスリートを軸とした活動

地域の子どもたちとアスリートの「顔の見える関係づくり」を通じた中長期にわたる支援を目指し、「ワンスクール・ワンアスリート」という考え方を軸とした活動の実施を目指します。

【「ワンスクール・ワンアスリート」での活動による効果】

・アスリートと被災地の方々が、繰り返しコミュニケーションを取るきっかけをつくる。

・アスリートにとって、被災地を“もうひとつのホームタウン”として感じる機会に。

・被災地の方にとって、アスリートを自分ゴトとして観戦・応援できる存在になる。

「スポーツを通じた社会課題解決」をテーマに慶應義塾普通部の学生に向けた出張授業を実施 続きを読む »