【1252プロジェクト】

保健師/看護師・アスレティックトレーナーの安部美恵子さんと生理×スポーツの授業「1252Clubroom Workshop! in金沢星稜大学」を実施しました

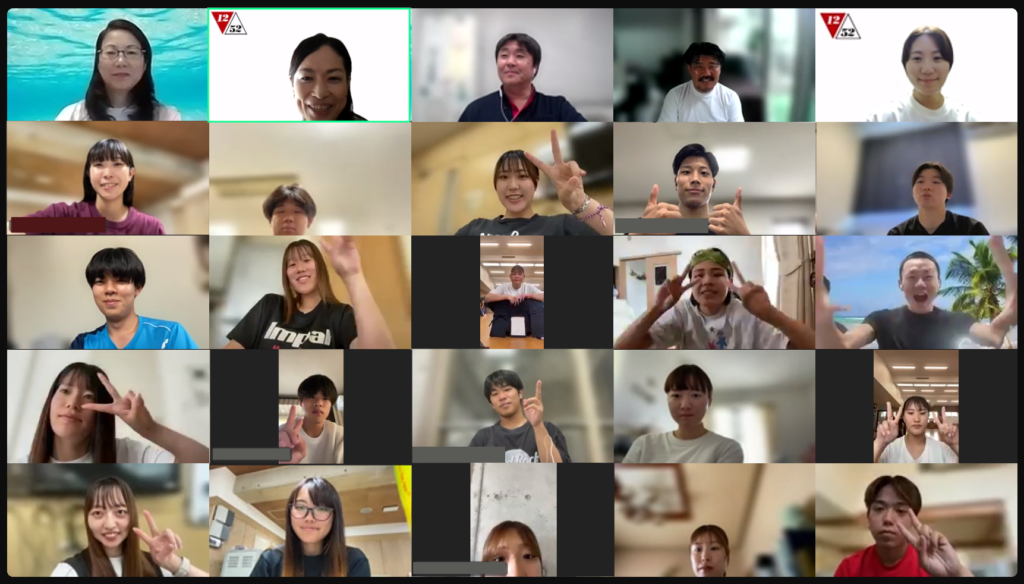

2024年6月25日(火)、生理×スポーツをテーマにした授業「1252 Clubroom Workshop! in金沢星稜大学」をオンラインにて実施しました。

金沢星稜大学は昨年も授業を実施しており、前回同様3年生を対象にした授業でした。

人間科学部 約40名のスポーツ指導者を目指す学生と指導者が参加。事前質問では様々な質問があがり、指導者を目指す学生の皆さんにとって、関心の高いテーマであることが分かりました。

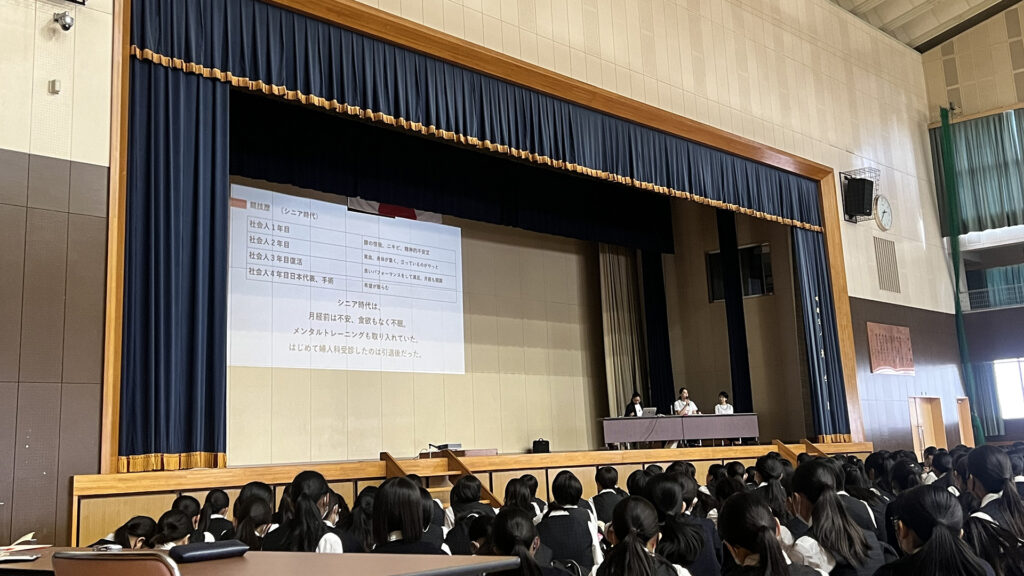

保健師・看護師であり、アスレティックトレーナーでもある1252プロジェクト推進メンバーの安部美恵子さんより、女子アスリートをサポートする側の体験談を交えながら、生理の正しい知識や生理との向き合い方についてお話いただきました。

初めに、女子アスリートたちが現役時代に抱えていた生理の問題について共有し、安部美恵子さんがトレーナーとして支援していたアスリートへは、どのようにコンディショニングに取り組んできたのかをお話いただきました。

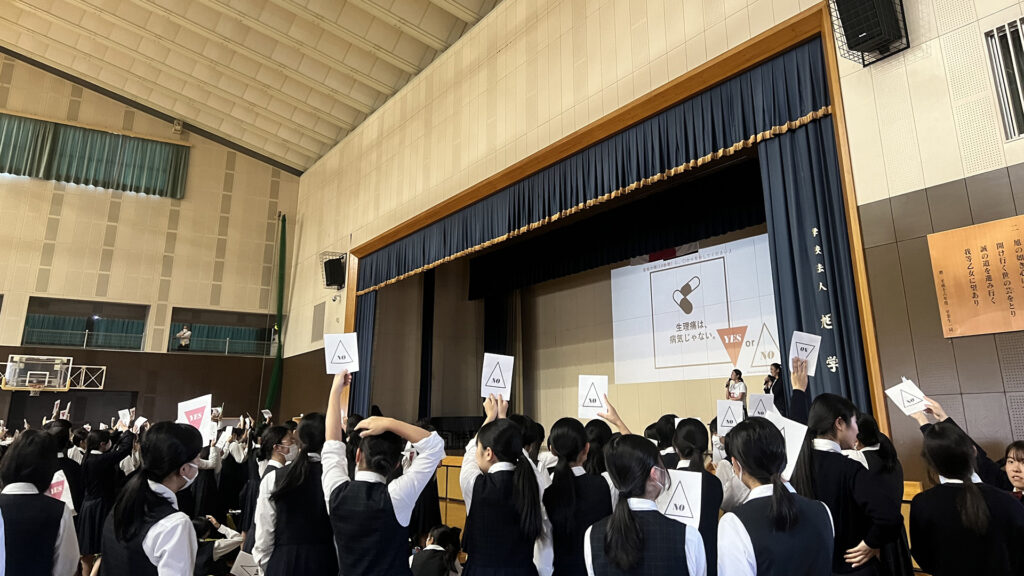

また、○×クイズを行い、生理による不調や体に起こる変化、無月経などについて楽しく学び、最後は事前質問に回答する形で、一人ひとり異なる生理の症状や女性ホルモンの作用、コンディショニングについて学びました。

授業後アンケートでは、

「生理と上手く向き合う事や、今の自身の食生活を意識していかなければならないと改めて感じた。」

「体脂肪率を下げるために無月経になる選手もいるため、今後指導者の立場になった場合には、配慮が必要であることがわかった。」などの声をいただきました。

金沢星稜大学の皆さん、ありがとうございました!

素敵な指導者になってくださいね!

※金沢星稜大学人間科学部は、2007年に「人間の心・体・頭の総合的な発達と能力の開発について研究し、人間社会に貢献する人材を養成する」ことを目的に開設されました。2023年には、トランポリン部男子が全日本インカレにおいて、日本一に輝くなど大変活躍されています。

ーーーーーーーーーーー

1252プロジェクトでは、今後も女子学生アスリートがスポーツをもっと安心して楽しめる環境づくりを目指していきます。

ご関心のある方はぜひお気軽に1252@spo-tome.comまでお問い合わせください。

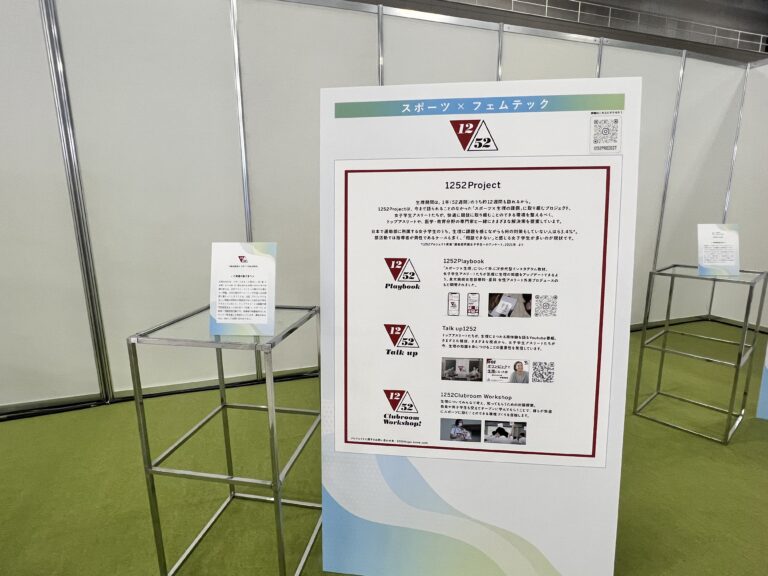

【1252プロジェクト】

▼公式HP

https://spo-tome.com/1252-top/

▼紹介映像

https://www.youtube.com/watch?v=8D0WARPVGZw

▼YouTube|トップアスリートの生理にまつわる体験談「Talk up 1252」

https://youtube.com/playlist?list=PLa7LJJewGWJP3Gc0azsTXYSaCOgcfyBBW&si=qgZM-rMKdXgWnAhl

▼インスタグラム|1252 Playbook

1252project公式アカウント@1252project

https://www.instagram.com/1252project/

「スポーツ×生理の新しい教科書」をコンセプトとした教育コンテンツ、「1252 Playbook(プレイブック)」を配信しています。ぜひご覧ください。

(1)女子学生に馴染みがあるInstagramを活用した、(2)楽しく正しいスポーツ×生理の情報を学べる、(3)専門的知見を簡潔に解説するコンテンツです。

▼検定|1252公認 女子アスリートコンディショニングエキスパート検定

女子アスリートを指導する上で必要な知識を問う検定です。

トップアスリートを指導する指導者から学校教員、保護者、アスリート本人まで、女子スポーツ関係者に広く知識を身につけてもらうことを目的に、2階級の資格検定を設けています。

女性特有の月経課題を中心に、女子アスリート×生理に関する正しい知識の習得を目指します。

第2回は2024年9月に実施です!ぜひチャレンジしてみてください。

ーーーーーーーーーーー

【第2回 1252公認 女子アスリートコンディショニングエキスパート検定】

日 程:2024年9月1日~9月14日

申込期間:2024年7月3日~8月24日

資 格:2級(指導者・女子アスリート・保護者向け)/1級(指導者向け)

内 容:テキストブック「1252公認 女子アスリート コンディショニング エキスパート検定」より出題。

女子アスリートに関わる:スポーツ環境 /医学/運動生理学 /栄養学 /アンチ・ドーピング /ストレングス&コンディショニング /コミュニケーション など

▽検定詳細はこちら

https://1252expert.com/

ーーーーーーーーーーー

▼テキストブック|『1252公認 女子アスリートコンディショニングエキスパート検定』

女子アスリートを指導する上で必要な知識を問う、1252公認 女子アスリートコンディショニングエキスパート検定(1・2級)の出題範囲を網羅したテキストブックです。

紙版販売場所:

▽1252エキスパート検定WEBサイト

https://1252expert.com/

▽Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4491053758

※全国の書店、およびオンライン書店でも購入可能です。

電子版販売場所:

▽Amazon Kindle

https://amzn.asia/d/02b8MceQ

金沢星稜大学は昨年も授業を実施しており、前回同様3年生を対象にした授業でした。

人間科学部 約40名のスポーツ指導者を目指す学生と指導者が参加。事前質問では様々な質問があがり、指導者を目指す学生の皆さんにとって、関心の高いテーマであることが分かりました。

保健師・看護師であり、アスレティックトレーナーでもある1252プロジェクト推進メンバーの安部美恵子さんより、女子アスリートをサポートする側の体験談を交えながら、生理の正しい知識や生理との向き合い方についてお話いただきました。

初めに、女子アスリートたちが現役時代に抱えていた生理の問題について共有し、安部美恵子さんがトレーナーとして支援していたアスリートへは、どのようにコンディショニングに取り組んできたのかをお話いただきました。

また、○×クイズを行い、生理による不調や体に起こる変化、無月経などについて楽しく学び、最後は事前質問に回答する形で、一人ひとり異なる生理の症状や女性ホルモンの作用、コンディショニングについて学びました。

授業後アンケートでは、

「生理と上手く向き合う事や、今の自身の食生活を意識していかなければならないと改めて感じた。」

「体脂肪率を下げるために無月経になる選手もいるため、今後指導者の立場になった場合には、配慮が必要であることがわかった。」などの声をいただきました。

金沢星稜大学の皆さん、ありがとうございました!

素敵な指導者になってくださいね!

※金沢星稜大学人間科学部は、2007年に「人間の心・体・頭の総合的な発達と能力の開発について研究し、人間社会に貢献する人材を養成する」ことを目的に開設されました。2023年には、トランポリン部男子が全日本インカレにおいて、日本一に輝くなど大変活躍されています。

ーーーーーーーーーーー

1252プロジェクトでは、今後も女子学生アスリートがスポーツをもっと安心して楽しめる環境づくりを目指していきます。

ご関心のある方はぜひお気軽に1252@spo-tome.comまでお問い合わせください。

【1252プロジェクト】

▼公式HP

https://spo-tome.com/1252-top/

▼紹介映像

https://www.youtube.com/watch?v=8D0WARPVGZw

▼YouTube|トップアスリートの生理にまつわる体験談「Talk up 1252」

https://youtube.com/playlist?list=PLa7LJJewGWJP3Gc0azsTXYSaCOgcfyBBW&si=qgZM-rMKdXgWnAhl

▼インスタグラム|1252 Playbook

1252project公式アカウント@1252project

https://www.instagram.com/1252project/

「スポーツ×生理の新しい教科書」をコンセプトとした教育コンテンツ、「1252 Playbook(プレイブック)」を配信しています。ぜひご覧ください。

(1)女子学生に馴染みがあるInstagramを活用した、(2)楽しく正しいスポーツ×生理の情報を学べる、(3)専門的知見を簡潔に解説するコンテンツです。

▼検定|1252公認 女子アスリートコンディショニングエキスパート検定

女子アスリートを指導する上で必要な知識を問う検定です。

トップアスリートを指導する指導者から学校教員、保護者、アスリート本人まで、女子スポーツ関係者に広く知識を身につけてもらうことを目的に、2階級の資格検定を設けています。

女性特有の月経課題を中心に、女子アスリート×生理に関する正しい知識の習得を目指します。

第2回は2024年9月に実施です!ぜひチャレンジしてみてください。

ーーーーーーーーーーー

【第2回 1252公認 女子アスリートコンディショニングエキスパート検定】

日 程:2024年9月1日~9月14日

申込期間:2024年7月3日~8月24日

資 格:2級(指導者・女子アスリート・保護者向け)/1級(指導者向け)

内 容:テキストブック「1252公認 女子アスリート コンディショニング エキスパート検定」より出題。

女子アスリートに関わる:スポーツ環境 /医学/運動生理学 /栄養学 /アンチ・ドーピング /ストレングス&コンディショニング /コミュニケーション など

▽検定詳細はこちら

https://1252expert.com/

ーーーーーーーーーーー

▼テキストブック|『1252公認 女子アスリートコンディショニングエキスパート検定』

女子アスリートを指導する上で必要な知識を問う、1252公認 女子アスリートコンディショニングエキスパート検定(1・2級)の出題範囲を網羅したテキストブックです。

紙版販売場所:

▽1252エキスパート検定WEBサイト

https://1252expert.com/

▽Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4491053758

※全国の書店、およびオンライン書店でも購入可能です。

電子版販売場所:

▽Amazon Kindle

https://amzn.asia/d/02b8MceQ

【1252プロジェクト】

保健師/看護師・アスレティックトレーナーの安部美恵子さんと生理×スポーツの授業「1252Clubroom Workshop! in金沢星稜大学」を実施しました 続きを読む »